La ciudad es un macro espejo, un caleidoscopio, en el que se refleja el inconsciente de todos quienes en ella habitan, sean propios o extranjeros. La ciudad plasma aspectos de nosotros mismos que no podemos ver a simple vista. Y lo hace de una manera amplificada, en lo colectivo, a lo grande. Por alguna razón, mi alma de poeta y cronista eligió a Guayaquil como su ciudad natal, como su matriz, el útero contenedor colectivo, al que todos regresamos una y otra vez.

Guayaquil es una ciudad construida sobre pantanos, manglares, lodo, agua estancada o de corriente lenta. Algún día fue un paraíso para los lagartos, papagayos, cangrejos, iguanas, ardillas, monos y también para los samanes, guayacanes, ceibos y muyuyos. Pero, ahora, la ciudad es un infiernillo de alrededor de cuatro millones de personas, donde manda el materialismo, y prima la supervivencia. El calor es insoportable, los árboles han sido derribados. En Guayaquil todo tiene un precio, se vive el consumismo en su máxima expresión. Nada permanece. Todo es desechable. Los budistas dicen que la mente humana es como un mono que va de rama en rama intentando coger un banano que nunca alcanzará. Así actúa una persona que nunca logra estar en ella misma, en su centro, que no consigue la paz interior. No es casualidad que a los propios de Guayaquil les llamen “monos”.

Sin embargo, en el centro, en el corazón de Guayaquil, podría haber una luz. El centro es donde las ciudades llevan el alma. Y el alma de Guayaquil es alma de artista. Alma sensible, hiper-sensible dirían algunos; curiosa, ávida de vivir experiencias que la sacudan, siempre lista para la aventura y el romance, ansiosa de adrenalina y pasión, ingobernable, rebelde, profunda. Autodidacta, investigadora, libre-pensadora, llena de dones y talentos que ha desarrollado en sus muchas vidas. Un artista es siempre un alma vieja. No le gustan las doctrinas, huye de los yugos. Es el alma de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los cineastas, de los filósofos, de los artistas escénicos, de los amantes de la vida al aire libre, de los perseguidores de la libertad, de los viajeros.

En el centro, todo parece ir más de prisa, pero los artistas hacen que se ralentice la vida. Ellos desgranan el tiempo. Se relajan y logran abrir espacios donde es posible respirar un aire menos viciado, un aire de autencidad. Los artistas limpian la estela tóxica que deja el consumismo, el borreguismo, la inconsciencia que esclaviza a las masas. Los artistas salen de la multitud, pero no la desprecian, sino que intentan elevarla a su altura, compartir un poco de su libertad creativa, de su inmenso potencial creador.

Si eres un artista, Guayaquil te empujará para que seas su voz, y la expreses de la manera en que tú sabes hacerlo. Ve al centro y encontrarás el alma de esta ciudad. Ella te acogerá, y te darás cuenta de que puedes ser lo que tú quieras en ella. Guayaquil no se espanta de nada. Tú eres quien podría asustarse de las sombras que proyectarás en su escenario. Ella incitará tus sentidos para que la bailes, para que la bebas, para que la saborees, para que te enamores de ella y la penetres. Te llevará a sus profundidades. Ella calmará tu sed de cuerpos, tus ansias de sentirte adentro.

Pero, déjame decirte, que esta ciudad es de aquellas amantes que al día siguiente no llama y que, para volverlas a ver, tienes que hacer algún truco. Te parecerá que, en Guayaquil, todo truco se hace con dinero. Intentando alcanzar el dinero que te permita hacer el truco para poder “vivir la ciudad”, te volverás un esclavo de ella. Entonces, empezarás a transitar tus sombras y las verás reflejadas en sus calles, en su gente, en su arte. Es cuando empieza el juego del caleidoscopio. Una vez que comprendes los patrones de la ilusión en los que vive Guayaquil, empiezas a divertirte.

En apariencia, la ciudad cambia, pero solo en apariencia. En el fondo, siempre es la misma. Su personalidad se refuerza con el tiempo. Guayaquil no medra, no evoluciona. Eres tú quien evoluciona si aprendes a nadar en sus turbulentas aguas.

Estos son seis testimonios de artistas, gente que ha movido y que mueve la actividad cultural en el centro de Guayaquil. Seis versiones distintas del juego, del mismo caleidoscopio.

ALICE GOY-BILLAUD: La efervescencia del ahora

(escritora y viajera francesa de 27 años. Vivió en París, vivió en India, y nunca se ha sentido tan en casa como en Guayaquil. En menos de un año aprendió español, sin hacer ningún curso, simplemente viviendo la vida bohemia del centro. Está escribiendo un libro autobiográfico, en español, al respecto. Este texto está construido a partir de algunos fragmentos.)

“París, te amo más que todo, pero hoy día, me cansas. Guayaquil me hace pensar en París. Y en Nueva Delhi también, donde estuve viviendo siete meses. De Nueva Delhi encuentro en Guayaquil el calor y la libertad. La libertad de la locura. La locura de la libertad. Cosas que no puedo hacer en mi país, como abrir un café en una salsoteca underground que propone literatura erótica los jueves. De París, Guayaquil tiene las noches. La belleza de las noches; el calor de los cuerpos.”

Alice Goy-Billaud

Guayaquil ejerce un encanto irresistible para algunos viajeros, escritores o artistas que buscan la noche, la vida cultural que se bebe en largos sorbos de cerveza y que palpita en determinados lugares del centro. Alice Goy-Billaud es una de ellas. Nació el 26 de junio de 1989 en Montpellier, al sur de Francia. Eligió Guayaquil como su destino, después de haber buscado trabajo en China durante tres meses y de haber vivido en París y en India. Aplicó para tres puestos en América del Sur. La Alianza Francesa de Guayaquil fue la que primero le contestó. Se instaló en la ciudad y a los 8 meses, renunció al puesto de profesora de francés porque estaba descubriendo la vida bohemia del centro y el trabajo no le dejaba tiempo para dedicarse como quería a experimentar la noche.

Alice llegó a Las Peñas, el año pasado, como cualquier turista. Pero a ella no le gusta solo «visitar», sino conocer a fondo los lugares y su gente. Dice que las ciudades son como mujeres. Y, al igual que París, Guayaquil es una mujer bien poderosa que tiene influencia sobre todo lo que Alice hace.

Sus primeros trayectos eran desde la Alianza Francesa hasta la calle Numa Pompilio. Iba lo más rápido que podía, porque apenas llegó a Guayaquil conoció a J y se enamoró perdidamente. El bus la dejaba en el mercado artesanal, bajaba la calle Loja, entraba en el Malecón, pasaba por el MAAC, caminaba sobre las piedras irregulares de la calle Pompilio, y llegaba a la terraza de J. Esta llegada era su momento favorito. “Al bajar las escaleras, se puede observar el río tranquilo que me hizo amar esta ciudad”, escribe en sus notas. Alice está preparando un libro en español sobre sus vivencias en esta tierra caliente.

J. introdujo a Alice en los tres lugares que luego serían su vida en el centro. Estos tres lugares han sido, en los últimos tiempos, el punto de encuentro de los artistas que viven o están de paso por la ciudad. La Culata, el Guayaquil Social Club, que luego cerró, y El Cangrejo Cultural, «el único lugar dónde vale la pena ir para bailar de verdad».

Empezó con el Guayaquil Social Club. Se hizo amiga de Gabriel Proaño, un fotógrafo free-lance que decidió abrir este bar sobre la calle Rocafuerte como un espacio libre para músicos, actores, escritores, pintores o cualquier artista que quisiera intervenir. «Estaba buscando un lugar como el Guayaquil Social Club desde que empezó mi vida nocturna. Este bar mueve una parte del pequeño mundo intelectualo-cultural de la ciudad, que entiendo como una comunidad muy cerrada. No aguanto este mundo en Francia, quizás porque no me siento parte de él, pero me encanta mezclarme en él en otros países.»

Alice se dedicó a pintar un mural en el primer piso del bar. Terminaba clases a las 9 en la Alianza Francesa y llegaba, con el apuro de siempre, hasta el Club. “Bajaba la 9 de octubre, me paraba por el parque Centenario para comer un encebollado con mi amigo José, quien tiene allí su quiosco y seguía sobre la 9 hasta girar en la Córdoba. Giraba a la esquina de la Juan Montalvo y allí estaba el bar de mis sueños: abierto como una segunda casa, rústico y underground como un garaje de adolescentes que buscan un lugar para tocar música, amigable como un bar de pueblo donde todos los amigos se juntan porque no hay otro lugar”. Se quedó unos tres meses trabajando en el bar. Pasaba más ahí que en su propia casa. Atrás de la barra, viendo a sus amigos bailar y pedirle cervezas, era la más feliz del mundo.

Pero el bar fue clausurado dos, tres veces, perdió a sus clientes y nunca abrió de nuevo. El mural de Alice quedó encerrado en la sombra. Su vida del centro se movió a la calle Córdova y Mendiburo, donde queda el restaurante La Culata, que para Alice es como el Café de Flore, del boulevard Saint-Germain, de París, que fue lugar de encuentro de dadaístas y surrealistas. Alice es generosa al hacer esta comparación, pues en el Café de Flore, personajes como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir tenían mesa fija y atrajeron allí a buena parte del movimiento existencialista. Sartre escribió: «Durante cuatro años, los caminos del Flore fueron para mí los caminos de la libertad».

Alice ve que en La Culata, de Guayaquil, se juntan los artistas por todo motivo, una reunión de trabajo, comer un poco, compartir una biela. F., quien luego se hizo novio de Alice, dice que lo que hace un lugar, aquí en Guayaquil, no es el parecer bonito, si no la gente que cae. Y la gente cae a la Culata porque la Muñeca y Freddy, sus dueños y anfitriones, lograron dar amor a la comida y al ambiente.

(Escena tomada del libro de Alice)

Llego a La Culata. Son la cinco, y me uno a F. que está desayunando una cerveza y un ceviche.

—Ustedes los artistas se levantan a las tres de la tarde y empiezan el día con una cerveza.

—La plena—, contesta F. y se deja resbalar en su silla, las manos sobre su barriga. Mira, qué bella es esta ciudad. Mira cómo voy a quedarme aquí y las cosas van a pasar.

Tenía razón. Sentarse en la terraza de la Culata es una cosa maravillosa. La gente pasa, saluda, se sienta, conversa, se va un rato, regresa, toma una biela, se caga de risa y, a veces, se calla. Y todos nos callamos para mirar a los buses y disfrutar del tiempo que pasa lento. Así es Guayaquil.

A veces, llegamos juntos. Él, con su bicicleta roja. Ojeo para ver si conozco alguien. F. no lo necesita, él ya conoce a todo el mundo (y gracias a eso, conozco a mucha más gente hoy). La primera persona que va a saludar es la Muñeca. La Muñeca es la dueña del lugar y también la mamá de estos niños borrachos. Todos están de acuerdo en decir que hace el mejor ceviche de Guayaquil.

Nos sentamos afuera para disfrutar del viento. El tiempo pasa, los panas se unen, las cervezas en la mesa se añaden y la bulla crece. El guayaco tiene esta particularidad: después de solo una cerveza empieza a gritar. Llega la noche y se inicia un movimiento lento para moverse de lugar. Cuando todo el mundo terminó de comer su plato (o el de otra persona, porque el guayaco tiene también la particularidad de compartir cualquier cosa que pide con 2, 3 ó 6 amigos), empieza el viaje más largo del mundo hasta El Cangrejo Cultural, dos cuadras mas allá de la Mendiburo.

El Cangrejo Cultural es mi otra casa. Es un hueco que solo tiene de cultural su nombre y la mitad de la gente que cae. La otra mitad son borrachos y punto. Los jueves son noches de lectura de poesía y literatura erótica. Nunca me arriesgaría a leer allá porque la gente está más ocupada en emborracharse, reír, gritar o en pelar su cangrejo que en escuchar, ¡yo incluida!

Después de la poesía es la hora de bailar salsa. Bailamos hasta el cierre, compartiendo cervezas menos y menos heladas y riendo más y más fuerte. Como de acostumbre, el cierre se hace con la policía. El bar se vacía y nos quedamos una hora más afuera, chupando las últimas bielas.

Esta vereda es parte inherente al Cangrejo Cultural. Una vez, salimos temprano de un evento que hubo a una cuadra y queríamos seguir la noche. Fuimos al Cangrejo pero estaba cerrado. Perdidos como niños sin padres ni casa, nos quedamos en la vereda pensando en dónde ir. Al lado, una familia estaba chupando en un carro, y sonaba salsa. Nos ofrecieron unos tragos y nos pusimos a bailar en la vereda vacía, hasta que se acabaron los tragos y se fue la familia, deseándonos un lindo final de la noche.

Cuando se termina el baile, empieza la ruta del punto A al punto B. Del Cangrejo Cultural tenemos que ir a la Ferroviaria, donde vive F. Subimos la Córdoba, giramos en la P. Icaza, y hacemos la primera parada. Compramos las «dos últimas bielas» en el Economarket de la esquina. Parece cerrado, pero hay que tocar la ventana mágica, y allí se puede pedir cualquier cosa. Para beberlas, nos sentamos en la esquina de la 9 de octubre. Los chicos llaman a este lugar «la oficina». Al inicio de este ritual, me quedaba bastante callada, escuchando las huevadas de los chicos. Luego, vino mi integración y ahora soy parte del grupo. Gané el derecho de que se burlen de mí también. Estar bebiendo cervezas en la calle de noche en Guayaquil es una experiencia genial.

Antes de venir a Guayaquil, Alice estuvo viviendo siete meses en Nueva Delhi. Allá aprendió todo lo relacionado con el té, así que, por las mañanas hasta las seis de la tarde, Alice abre El Café del Cangrejo, que queda en el mismo local del Cangrejo Cultural. Ahí, además de café con caña o café chai, prepara variedades de té: verde, negro, rojo, de flores, de frutos, o el té de la bruja, su especialidad. Se siente tan gusto en Guayaquil que está buscando departamento en el centro. “Es la primera vez que me siento en casa”, dice.

AMARANTA PICO. El centro como un horizonte abierto

(antropóloga, investigadora, escritora quiteña. Se mudó al centro de Guayaquil el año pasado para trabajar en la Universidad de las Artes y su experiencia ha resultado profundamente transformadora.)

“He llenado como diez cuadernos de información sobre mí misma en estos meses en Guayaquil. Me siento tan bien recibida que estoy repleta de gratitud”.

Amaranta Pico

Amo el silencio, dice Amaranta Pico para empezar. Ella nació en Quito hace 36 años, y el 7 de junio del 2015 se mudó al quinto piso de un edificio que queda sobre la ruidosa calle Aguirre, esquina Malecón. Desde el ventanal de su cuarto hay una vista espectacular de la ría, el centro y su lugar de trabajo: la Universidad de las Artes.

En Quito, también vivía en el centro, en Matovelle y Canadá, en el barrio San Juan, justo en una esquina en la que los buses frenan con mucho esfuerzo por lo empinado de las calles. Como diez líneas de buses pasaban por ahí. No había instante en que no haya un bus pitando o frenando, u otro carro casi chocándose con él. Lanzando humo negro todo el día. Por suerte, solo la sala daba hacia esa calle. Su cuarto daba hacia las montañas. Frente a su ventana había un horizonte abierto. San Juan es un barrio muy empinado, es como un mirador natural de Quito. Desde su ventana se veía el Cotacachi, el Imbabura, el Cayambe, el Cotopaxi, el Antisana. En su habitación, en las noches, el silencio era total. Si abría las ventanas, se desplegaba un paisaje increíble.

“Yo llegué un domingo de noche a Guayaquil y el lunes por la mañana, el ruido era ensordecedor. Acá pitan el doble, es mucho más ruidoso. Y aunque aquí estoy en un quinto piso y allá era un primer piso, aquí fue más fuerte el ruido. Pero ya el segundo día, dejé de poner mi atención en ese ruido, cambié mi actitud, porque si me enfocaba en esa queja, no lo iba a pasar bien. Lo que hice fue, como si fuera una lámpara que le había puesto al ruido, quitarle la lámpara al ruido y ponerla en todo lo otro que sí estaba bien. El ventanal es enorme, y desde mi cuarto se ve un paisaje impresionante. Cuando uno se levanta, no ve los edificios. La vista de la ventana me permite sólo ver la Ría y la isla Santay. Se ven solo árboles. Entonces, mi primera impresión fue como estar en la selva, porque el río Guayas es como los de la selva en su amplitud. ¡Estoy en la selva! me dije y todo cambió.”

Todo cambió de un día para otro. Amaranta puso su atención en ese horizonte limpio y hasta ahora la sigue poniendo. Después, se fue dando cuenta de que hay un montón de pájaros que nunca había visto en su vida, porque la gran mayoría de pájaros son distintos en la Sierra. Empezó a darle mucho espacio a la contemplación gracias a esto. Después, puso atención a otras cosas, como que su casa era un espacio amplio que le proponía mucha introspección.

El espacio de contemplación también trajo experiencias distintas. Pudo, por ejemplo, percatarse de la intensidad de los colores y descubrir la magia del gris.

En Guayaquil los colores son saturados, piensa Amaranta. Los verdes son más verdes, los amarillos son más amarillos que en Quito. Y eso que allá es canicular el sol. A mí me afecta más el sol de la Sierra que el de acá, porque acá el cielo es gris, y siempre hay como un velo. En Quito, el cielo es azul nítido. Yo crecí en ese azul y conozco quiteños que se quejan porque aquí el cielo es gris. Pero a mí me encantó este cielo diferente, porque descubrí la belleza del gris. Incluso el río y el cielo cambian de colores. En la mañana, justo cuando sale el sol, tipo 6, el río es plata y el cielo también. En el día, el río es ya más turbio, se pone un poco café con el calor. Y en la noche, el río es color firmamento, y se confunde con la oscuridad del cielo. Como no hay luz en la isla Santay, el río desaparece en la noche, no se ve. El cielo es negro, el río es negro y parece que la ciudad estuviera flotando en mitad del océano como un barco. Es increíble esta ciudad”.

Cuando Amaranta va a Quito se siente otra. Como se crió ahí, le da la impresión de que esa es la vida real. Llega a la casa de sus papás (su padre es el coreógrafo y bailarín Wilson Pico y su madre, la escritora Natasha Salguero) y se conecta con toda su historia personal. Algo en ella se pone el chip de Quito apenas baja del avión o del bus. “Tengo una relación que ya está establecida con mi familia, que es muy bonita, veo a mi gato y a mis amigos que siempre me reciben con una sonrisa como si no me hubiera ido ni un día. Y eso es perfecto. Pero yo siento que actúo de una manera distinta allá. De la manera en que yo creía que era. No digo que esté mal, pero venir acá me dio la posibilidad de ver que no era solo así”.

Guayaquil le da la libertad de estar sola en una ciudad. “Al no tener acá a mi familia, estoy desprovista de ese abrazo, que está ahí cuando quiera, incluso a la distancia lo siento, pero, al estar desprovista, puedo abrirme. Aquí es como si tuviera la posibilidad de hacer lo que quiera, cualquier día, en cualquier momento. Como tampoco tengo familia que mantener, estoy en un momento de total independencia”.

Esta experiencia en Guayaquil ha sido tan profunda que, incluso, puso en jaque la personalidad de Amaranta. “Yo antes pensaba “es que yo soy así”. Por ejemplo, si en un sitio no me sentía bien recibida, me iba, como por una idea de dignidad. No decía nada, pero me iba y por dentro decía: “es que yo soy así”. Dentro de ti hay como un orgullo. Ese y un montón de rasgos muy arraigados que finalmente hacían mella en mí, salieron a la luz aquí. Al salir de mi antiguo espacio de confort pude ver algunos rasgos y darme cuenta de que eso no era yo. Aquí puedo como desvestirme, cuando yo quiera de eso, de esa supuesta personalidad. Ahora me siento tan bien recibida que estoy repleta de gratitud”.

Antes yo decía, muy férrea: “estos son mis valores”. Pero aquí vi que no todo era tan rígido. Pude ver los matices. Aprendí a apreciar el gris. Aquí he podido dejar de ser ese juez tan implacable con uno mismo que no deja pasar ni una. En Quito, escribí una vez una escena de un juicio. Yo era la jueza, el abogado acusador, el abogado defensor, la acusada, el jurado, el público y hasta el guardia que cuidaba la puerta. Y todos eran terribles. Poner eso en palabras fue bueno, porque todo lo que estaba ahí podía parecer chistoso literariamente, pero todo era verdad”.

SIMONÉ DELGADO: La transformación interior del centro

(Artista del maquillaje, amante de la danza, casada con Javier Borja, quien es fotógrafo y músico experimental. Simoné dirige el Café del Río, que queda dentro del MAAC y es un espacio que se abrió en 2015 para acoger las propuestas de los artistas locales y extranjeros que están de paso.)

“Y de repente todo cambió. Vi otro Guayaquil. Otra gente. Otra energía. Unas ganas de absorber información, una curiosidad, una urgencia por compartir el talento, un ímpetu por disfrutar la ciudad de verdad.”

Simoné Delgado

Si ustedes se adentran en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, ubicado al final del Malecón, podrán ver una tienda de souvenirs, que está llena de objetos, postales, artesanías, libros, ropa y demás cosas hechas por los artistas locales. Más allá, verán el escenario donde todos los jueves en la noche se presentan diferentes propuestas artísticas, arqueológicas, antropológicas, filosóficas, como parte de la programación del Café del Río, inaugurado en agosto de 2015. Si continúan, se encontrarán con la cafetería, donde pueden pedir un tinto, vino, té o algo para picar. Al lado izquierdo, hallarán una puerta que los llevará al balcón de fumadores, donde podrán contemplar la belleza del río Guayas. Y si prosiguen, más allá de la cafetería, encontrarán tres cubículos, cada uno con una pantalla donde se proyectan distintos vídeos sobre los artistas del Café del Río, o sobre las muestras del Museo.

Simoné Delgado es quien está a cargo de la programación del Café del Río. Ella admite que nunca se llevó bien con Guayaquil, siempre mantuvo una relación de odio / amor con la ciudad. Pone primero al odio, porque es lo primero que siente hacia Guayaquil. Esto suele pasarle a muchas personas sensibles que no encuentra un espacio de libertad y armonía en el caos guayaco. Sin embargo, durante los últimos seis meses del 2015, Simoné siente haber vivido un renacer, no de Guayaquil, sino de ella misma.

Le propusieron hacerse cargo del Café del Río, un espacio que estaba inerte dentro del MAAC. “De repente, se me da la oportunidad de hacer algo con un espacio hermoso que ha estado ahí para nosotros todo este tiempo. Y de repente todo cambió. Vi otro Guayaquil. Otra gente. Otra energía. Unas ganas de absorber información, una curiosidad, una urgencia por compartir el talento, un ímpetu por disfrutar la ciudad de verdad. Todos los jueves Guayaquil me llena un poco más de esperanza”.

Para Simoné, el Café del Río “es un espacio donde converge todo lo más lindo del ser humano: su arte, su pasión por lo que hace, sus talentos pulidos con disciplina, su mejor energía, su agradecimiento infinito. Es increíble. Por eso a mí me encanta tomar una foto al final del público junto con los artistas en el escenario. Porque ellos son los que invaden el museo con lo mejor de ellos. Sin nuestro público, el museo no es más que un edificio lindo y frío. El público de Café del Río y todo lo que ahí sucede me recarga de amor por esta ciudad. Nos unimos a Malakita, La Culata, El Cangrejo Cultural, los lunes culturales de la ESPOL, Casa Fantoche y toda la comunidad del centro de Guayaquil para celebrarnos a nosotros mismos y nuestro arte. Y yo estoy muy orgullosa de eso”.

JAVIER LAZO: Cronometría y personalidad del centro

(Fotógrafo, bohemio, nómada urbano. Ha vivido en muchas direcciones de Guayaquil, pero desde hace 13 años, el centro es su casa. Conoce los ires y venires de la gente, y los ritmos en los que se mueve el centro).

“El norte empieza en Las Peñas, en las escalinatas. El sur llega hasta la Caja del Seguro, en la calle Olmedo. De ahí para allá es un centro-sur. Al este, tienes el malecón del río y al oeste, el malecón del salado.”

Javier Lazo

El fotógrafo Javier Lazo fue uno de los primeros en exponer su trabajo en el Café del Río. Él nació en la boca del Pozo, en 1979, atrás del colegio Huancavilca, donde había una pequeña vecindad. También vivió en La Pradera, en Ximena y Urdaneta, en la Garzota, en Brisas de Santay, que era como estar en el campo: podía salir en bicicleta y regresar a las dos de la mañana. Pero no cambia por nada la vida intensa del centro.

Una vez vivió en Mendiburo y Rocafuerte, plena Zona Rosa. “En las noches, estar en mi departamento era un suplicio por el Colonial, el único bar que no tenía hermetizado el sonido. Aguanté unos tres años, al principio bien, porque llegaba a las tres de la mañana, pero luego cuando trabajas, y trabajas en un diario, es imposible”. De todas formas, según Javier, la intensidad del centro depende del horario. A partir de las siete, la ciudad muere, “y el centro es más silencioso de lo que la gente piensa”.

“En el centro tienes todo, y todo lo haces a pie. Te evitas ese movimiento en bus, en taxi, que siempre te quita tiempo. Si hay que movilizarse, un taxi no te cuesta más de 3 dólares”.

Javier prefiere vivir en el centro, aunque pueda ser peligroso. “Yo andaba mucho en bici, hasta que me robaron, por la Culata, a las 11 de la mañana. Pero, al final, por donde paso, tengo la facilidad de siempre vincularme en las calles, sea en las seguras o en las inseguras. Muchos ya me ubican como un personaje del barrio. No me siento inseguro, a pesar de que siempre hay que estar alerta. Estás en Guayaquil, eso te demanda vivir un poco de paranoia, pero una vez que tienes aprendido el funcionamiento del ser humano sorprendes al propio ser humano”.

Guayaquil tiene ciertos circuitos seguros, pero más allá de esos circuitos seguros quién sabe qué pueda pasar. Ese circuito no deja de ser una especie de cruce que te permite conectarte a la red. En el centro tienes el Malecón, tienes hasta la calle Boyacá para caminar seguro y tienes la 9 de Octubre. De esa manera, tú puedes llegar a los puntos donde puedes tomar la metro o cualquier transporte. A pesar de que la mayoría lo considere inseguro, el centro es el más seguro porque tienes cámaras por todos lados. El centro está super vigilado.

Le pido a Javier que me delimite el centro. Dice que al norte empieza en las escalinatas de Las Peñas. El sur llega hasta la Caja del Seguro, que queda sobre la calle Olmedo. De ahí para allá es un centro-sur. La Bahía está incluida dentro del perímetro. Al este, tienes el malecón del río; y al oeste, el malecón del Salado. La 9 de Octubre atraviesa el centro y lo divide en dos a la altura de la plaza del Centenario.

“Guayaquil tiene muchas caras. El centro es mucho más de gestión y en las noches, la vida se concentra en pocos espacios. La gente viene del norte, sur, de todas partes, pero es gente vinculada al arte o a la cultura y siempre buscan apropiarse de estos lugares donde todo el mundo se conoce, donde siempre se encuentran.

Javier ha expuesto su trabajo en varios lugares del centro. De manera individual, expuso en el Museo Presley Norton y ha participado en muestras colectivas en el centro apropiándonos de bares, o lugares como la galería Espacio Vacío, en su momento. “Son lugares donde la comunidad se desenvuelve e invita a los que están fuera del circuito a acercarse, dándole una vida nocturna al centro de una manera sana, y me refiero a que no es lo mismo la onda de los bares y discotecas, donde puedes ver mujeres golpeándose, a un lugar donde está reunida gente que se conoce, se aprecia y se cuida. En estos momentos, esos lugares son La Culata, el Cangrejo Cultural y el Mono Goloso (queda sobre la calle Luzarraga y es un rincón francés de pan y dulces en el centro)”.

Luego, están los circuitos culturales que se suceden en el año. Entre enero y abril poco ocurre en la ciudad. Todo empieza en mayo. En julio, están los salones y demás y siempre hay un cronograma del año. En promedio, puede que dos veces al mes sucedan cosas interesantes. Los mejores meses son finales de julio hasta septiembre-octubre. Después de las fiestas de octubre, baja el ritmo y se retoma en diciembre.

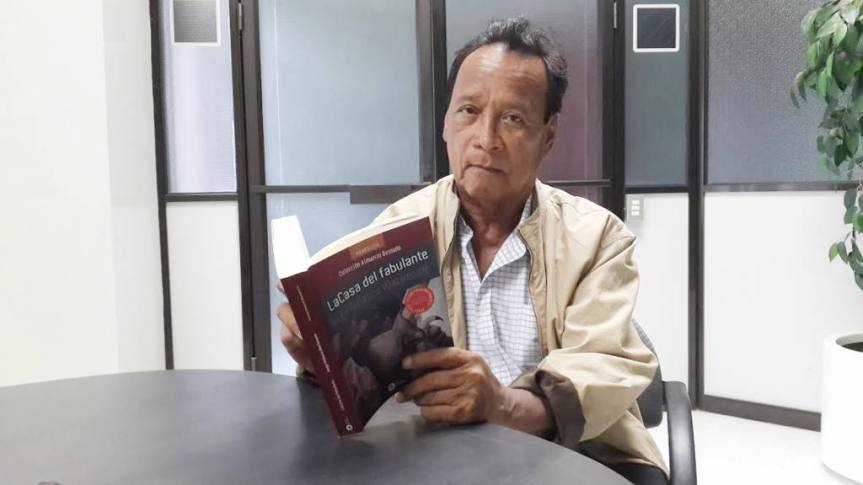

WALTER PÁEZ: La ciudad son los amigos

(Walter es el maestro de grabado por excelencia de Guayaquil y su taller, uno de los lugares más exquisitos para visitar en el centro. En toda su vida, ha tenido alrededor de mil ochocientos alumnos. Es maestro en Guayaquil y lo ha sido en lugares tan distantes como Lisboa o Teherán. Junto a un grupo de poetas y cronistas, vivió, desde el inicio, el proceso de la vida bohemia del centro.)

“Nosotros podíamos dejarle a los saloneros del Montreal cualquier encargo o recado. Entonces, yo llegaba y me decían: ahorita pasó Martillo, dijo que iba a estar en tal parte. Siempre pasaba lo mismo: nos sentábamos a refrescar con un par de bielas y terminábamos en una borrachera hasta el día siguiente. Todos casi mueren por el alcohol.”

Walter Páez

Walter Páez es un hombre de profundas convicciones. Viajar por todo el mundo no lo ha cambiado. Tiene 65 años y dice, de una manera tajante, que hay cosas a las que no puedes renunciar: a la ciudad en la que naciste, a tu equipo de fútbol y a tu familia.

Él nació en Quito y pasó su infancia entre Quito y Latacunga, donde estudiaba en un colegio agrícola. Después se vino para la Costa, y se matriculó en una escuela cerca de Tenguel. Su memoria guarda parajes hermosísimos de esa época, dice que era como estar en Macondo. Walter completó su bachillerato en otro colegio de Agricultura, en Daule. Sin embargo, los conocidos en esa infancia remota quedaron atrás. Sus amigos, los de la travesía en Guayaquil, son como sus hermanos. “Con ellos tengo esas vivencias más interiores”, dice. En 1969, Walter llegó a Guayaquil para estudiar en la Universidad, donde se graduó de ingeniero agrónomo.

Por aquella época, Walter tenía una tremenda actividad política. Era militante del partido Socialista Revolucionario y fue miembro del Consejo Universitario. Empezaba a multiplicar gente. Luego se graduó, se fue a Nicaragua un tiempo, después a México, ahí se empató con un viejito que le enseñó Grabado, sin embargo, Walter siempre tuvo la inclinación creativa. En el partido era el que diseñaba los afiches. Empezó a frecuentar, en el centro de Guayaquil, los dos lugares que, por entonces, eran el sitio de reunión de los intelectuales y artistas: la Casa de la Cultura y la cafetería El Montreal, que quedaba diagonal a la plaza Centenario. Esto a finales de los sesenta. Ahí era común ver a escritores, poetas, cronistas observando y escribiendo sobre Guayaquil.

“Sobre todo nos reuníamos con los intelectuales del grupo Sicoseo: Edwin Ulloa, Jorge Itúrburo, Jorge Martillo, Fernando Nieto. Luego, comencé a ilustrar cosas para muchos de ellos. A Jorge Velasco (Mackenzie) le he ilustrado como siete libros. Hasta ahora viene, borrachito y cojito, pero aquí viene”, dice Walter.

Las crónicas y los cronistas son parte de esta generación. Guayaquil era terreno fértil para dejar correr ríos de alcohol y de tinta. Se destacan los amigos de Walter: Jorge Martillo Monserrate, a quien llaman “el conde”. Francisco Santana, más conocido como “el negro”. Y “el pelado” Jimmy Mendoza, probablemente el artista más desadaptado de entonces. Junto a ellos, “vivíamos con una velocidad que es difícil de volver a vivir”, dice Walter.

Hace 14 años, Walter reconstruyó el lugar donde ahora queda su taller, sobre la calle Imbabura, entre Panamá y Rocafuerte. Justo abajo del taller, estuvo el Gran Cacao, el primer bar underground de la Zona Rosa, que puso “el pelado”. Antes, montó el primer Palo Santo, que quedaba en el sur, y el segundo Palo Santo que quedaba en el centro.

El libro Historia Sucia de Guayaquil, de Francisco Santana, cuya portada es un grabado de Walter, cuenta muchas historias intensas y lujuriosas, que ocurren en estos lugares del centro. En una crónica suya publicada en diario El Universo, en 2011, se describe perfectamente el ambiente del Cacao: “Colgadas en las paredes se ven las palas de madera para remover el cacao cuando este secaba al sol, sacos rellenos que sirven para sentarse, sillas y mesas de muyuyo, velas encerradas en complicados receptáculos y otras cosas antiguas, no viejas. En el centro de todo eso, la gente. Cuando pregunto por ahí ¿por qué vienen? Francisco Perrone asegura que le recuerda a Estudio 54 de Nueva York, pero en versión underground 2004. Aquí a nadie le importa quién eres ni de dónde vienes. Eres un simple ser tomando unas copas.

Eso sirve, por aquí todo viene bien. Viene bolero, blues, salsa, son, rock, disco, flamenco, balada, pop, tango, bossa nova, jazz. Viene variado y fuerte, va con todo la música, aquí no hay algo definido. Es un lugar donde la gente baila y pierde; pierde esa sensación de excluido que tantas veces ha masticado en otros sitios”.

Walter recuerda que “cuando aquí había El Cacao, con “el pelado” bebíamos tres días seguidos. A veces, “el negro” no iba al trabajo. Y cuando iba, iba a esconderse en su oficina (en diario El Universo). Martillo siempre fue free lance del mismo periódico. Se desaparecía y lo buscaban. Estaba siempre desaparecido. Nosotros nos íbamos a Mapasingue, cuando no se podía subir a los cerros. Allí teníamos a una señora que nos hacía el desayuno y nos vendía cerveza. También, teníamos una tiendita en el barrio Cuba. Nos movíamos por toda la ciudad. Pero, al final, siempre terminábamos en el centro”.

Pero en su santuario, que es el taller, él no ha dejado entrar el relajo. “Ni aquí ni en ninguna parte”, dice muy serio. Porque cuando dirigió los talleres de grabado en el Banco Central tampoco. “Siempre que querían entrar borrachones los botaba, porque eso crea un mal ambiente, así no se puede enseñar”. Walter dejó de beber hace seis años.

El otro día, dice, estaba sacando las cuentas de cuántos alumnos ha tenido. Dice que ha enseñado técnicas de grabado a unos 1.800 alumnos en Ecuador. Afuera, en Portugal, dio clases en la Universidad. Viajaba en junio y se quedaba hasta noviembre. Walter también dio clases en Irán, cuando no se podía. “En Teharán preparé un grupo de grabado, hace cuatro años. En Cuba también compartí como profesor invitado”.

—¿Qué sientes por Guayaquil?

— Siento por Guayaquil lo que todo el mundo siente por la ciudad en la que vive. No siento una diferencia mayor que lo que siento por el casco colonial de Quito o lo que siento por la Habana Vieja, porque tiene que ver con lo que he vivido con la gente en sus esquinas interiores.

MAURO SBARBARO: El caos se revela en el centro

(Pintor, escultor, creativo, trotamundos. Nació en Guayaquil hace 43 años. Desde niño estuvo ligado al centro. Su abuelo vino de Italia para poner, sobre la calle Quisquís, la fábrica de los famosos sombreros conocidos como “tostadas” que se usaron en el Guayaquil de antaño.)

“En 42 años he transitado por más de diez países y he vivido en Ecuador, Estados Unidos, Italia, Suiza e Inglaterra. Y Guayaquil centro es el lugar más tenaz donde he estado. Aquí no importa si eres rico, o estás chiro. Vienes al centro y te vas a un bar, te pegas dos tragos y te sientes un dios. O el dios de los miserables, o el dios de los reyes. Lo que se llama “la bohemia del centro” incluye todo: sexo, drogas y rock and roll.”

Mauro Sbarbaro

Mauro es alguien que no pasa desapercibido en el centro. Parece un gringo, pero habla como guayaco. Es lo primero que me impresionó de él, eso y sus enormes ojos azules.

Nació el 18 de enero de 1973, en Guayaquil. Estudió en el Cristóbal Colón y se crió en el barrio del Centenario, pero iba siempre al centro para visitar a sus abuelos. Sobre la calle Quisquís, dos cuadras más allá de la Boyacá, hay una casa de propiedad de italianos que llegaron al puerto hace tres generaciones. En esa casa, una de las más antiguas del barrio, vivían los abuelos de Mauro, quienes tenían seis hijos; la menor de todas, la madre de Mauro. Ezio Bigalli fue quien trajo, desde Italia, las famosas tostadas, los sombreros que reinaron en la cabeza de todos en el elegante Guayaquil de antaño, cuando la calle 9 de Octubre era una pasarela glamorosa, donde estaban los teatros. Las mujeres, los hombres y los niños se vestían con pulcritud y elegancia, tenían buenos modales y eran gentiles. Con el tiempo, el centro de Guayaquil se fue degenerando.

La primera fábrica de los sombreros Ezio estuvo en esta casa, donde ahora viven los padres de Mauro. Desde la ventana de esta casa, Mauro ha observado detenidamente a la gente que vive y pasa por el centro.

―El centro es nostálgico, porque aquí es donde nació Guayaquil. Comenzó en estas calles, desde el cerro hasta acá. Aquí es la división entre Quisquís y Junín. Mi abuela vivía en esta casa y yo he visto de todo, desde que era un niño.

Mauro siempre ha sido hiperactivo y un viajero incansable. Ha recorrido medio mundo. La primera vez que vivió fuera de casa fue durante un intercambio, en Estados Unidos. La Universidad la hizo en Florencia, Italia, país de donde provienen sus abuelos de parte de madre. Durante diez años, estuvo viviendo en varias ciudades europeas. Vivió seis años en Suiza y tres en Londres. Luego de esto, decidió volver a Guayaquil. Entonces, regresó a vivir con sus padres, en la casa del centro. Ahí instaló su estudio de arte. Mauro pinta, esculpe, fotografía, es un artesano y un creativo a tiempo completo. Su obra ha sido expuesta en Japón, en Suiza, en Londres y, varias veces, en Quito y Guayaquil. El año pasado, durante un mes, estuvo expuesta en uno de los museos del centro, el Nahim Isaías.

―Cuando dices que has visto de todo ¿a qué te refieres?

―Por cien metros hay un distribuidor de droga, tú ves las batidas de los policías, están los chongos, las cantinas de mala muerte… Esta es la zona de tolerancia donde están todos los cabarets. A mí nunca me gustó vivir en el centro. Siempre fue sucio, maloliente, la gente te mira mal. Nunca me he sentido seguro. Una vez, desde la ventana, vi cómo me estaban robando el carro. Bajé y vi al tipo que estaba husmeando, y le digo: ¿qué haces, oe? Y me contesta: ¡ya, quédate frío! Y se fue”.

Así es aquí en el centro. La cosa es descarada. Ya no es que te timan, ya te arranchan. Esto ya no es viveza criolla, esto ya es el zafarrancho. Aquí no hay respeto por nadie.

En el centro tú puedes orinar, cocinar, robar, abrir los carros, jugar pelota, dormir dentro del carro, dormir con un cartón donde te dé la gana, cerrar las calles, botar basura, escupir, tener sexo. El centro está lleno de moteles, pero en la calle mismo tiran. Yo lo he visto. También he visto cómo sacan el trasero en la avenida y defecan a plena luz del día. Eso no lo he visto en ninguna parte del mundo. Desde mi ventana, he visto de todo: policías corruptos, comisión de tránsito corruptos, ladrones, prostitución. Y no es de ahora, ha sido toda la vida. En más grado, en menos grado, pero siempre ha habido. La cantidad de basura que he visto tirar. Nunca en mi vida he visto un lugar tan sucio como el centro de Guayaquil. Nunca vi tan poco amor de la gente por su ciudad.

Para Mauro, la ventana de su casa es como una pantalla gigante. Él no ve televisión y dice que con esta película que ve del centro tiene para toda la vida.

Compara el centro con el arca de Noé, con todos sus animales adentro. Dice que Guayaquil está llena de sapos, iguanas, lagartos, monos, chanchos. Y harto borrego. Pero esos borregos que no saben decir ni meee, simplemente guardan un absoluto silencio.

Él ha ido y venido de Guayaquil varias veces. Pero ya desistió de intentar vivir en una ciudad de la que se siente excluido como artista. “Siempre he visto lo mismo, nunca he visto un cambio. Los mismos cuatro se reparten los premios entre ellos. Siempre queda una garra de algún dinosaurio que con una uña pellizca”.

Cuando volvió de Londres, en 2013, Mauro vivió dos años en el centro y asegura que su experiencia fue terrible. “Yo tengo callos de vivir aquí, y he vivido obligado. Yo no elegiría jamás vivir en ninguna parte del centro. Yo elegiría vivir apartado de todo este cablerío (se refiere a los cables de teléfono y luz que parecen tallarines sobre las cabezas de la gente). Yo he logrado crear en este caos, pero con mis artimañas: audífonos, música a todo volumen o tapones, porque el grado de contaminación auditiva es altísimo”.

Desde el año pasado, Mauro vive alejado de la ciudad, en Puerto López, un pueblo de pescadores al que todos los años llegan las ballenas. Allí, en medio de la naturaleza, con el silencio necesario para crear, se siente el hombre más feliz del mundo. La crudeza del centro de Guayaquil lo altera. Es algo que no puede soportar. No solo es el caos, el ruido, sino también el control.

“Guayaquil es una ciudad sitiada, una ciudad tomada por los piratas, donde las riquezas ya están repartidas. Por eso tanto control. Los piratas lograron infiltrarse. Todo es pirata lo que compras. Todo lo que tú quieras comprar que antes venía de China de manera ilegal, ahora es legal. Por eso terminó la Bahía. Se ahogaron ellos mismos. Dieron tanta oferta que lo único que les queda es regalar el producto. Y no pueden hacerlo ¿si no qué ganan? Hay tanta competencia. En Guayaquil todo está basado en la economía, en el dinero. Es la capital consumista del país.

Guayaquil es una ciudad tóxica donde las aguas se estancaron ya.

―¿Qué crees que hay que hacer en Guayaquil?

―Al contrario, en Guayaquil hay que dejar de hacer. Guayaquil es una ciudad en permanente actividad, nunca deja de hacer. ¿Para qué quieren más cosas? ¿Para qué tanto hacen? No hay personas suficientes para acudir a tanto restaurante, a tanta franquicia, a tantos eventos, para comprar tantas cosas. Las personas en Guayaquil, sean artistas o no, deben dejar de hacer, buscar la quietud. Encerrarse en sus casas y meditar. Hacer un acto de consciencia general.

Porque, al final de todo, uno dice: es chévere vivir la locura, la borrachera del centro. Pero eso ya fue, eso ya colapsó. Ya no es chistoso, ni es una forma de vida. Todos los que vivían de la “huevadilla”, vivieron de algo momentáneo, ilusorio. Vieron hacia afuera, no vieron hacia dentro de ellos mismos. Son como monos que van detrás de la novedad. A pesar de ser tan caliente, en Guayaquil nunca sentí fraternidad, o hermandad. El apoyo siempre fue ficticio, fue “pura boca”. Todo es falso. Es obvio para todos: yo no me siento parte de este lugar. Nunca fui parte. En Guayaquil no hay dónde ni cómo echar raíces.”.